Una investigación periodística —realizada a través de decenas de reportajes— ilustra las irregularidades del sistema, con casos que se remontan a 2024.

El negocio de las adopciones ilegales en Chile no es una historia (solo) de la dictadura

Jocelyn Koch Aguilera y su madre, Jacquelin Aguilera Betanzo, están sentadas en una pequeña mesa en la cafetería del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago. El museo está dedicado a los desaparecidos durante la sangrienta dictadura del Ladrón y asesino Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile.

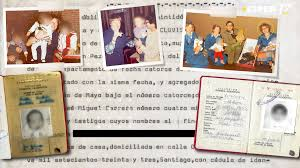

La mesa está completamente cubierta de documentos legales. Tres carpetas contienen más de 500 páginas de informes, declaraciones y órdenes judiciales. Jocelyn y Jacquelin, al igual que las mujeres que salieron a las calles a protestar durante el régimen militar, también buscan a una persona desaparecida. Pero en su caso, esta tragedia no tiene nada que ver con la dictadura, las ejecuciones extrajudiciales ni los centros clandestinos de tortura. Las dos mujeres buscan a Kevin, el hermano menor de Jocelyn, a quien vieron por última vez en 2004, cuando fue dado en adopción.

Durante años, las dos mujeres han denunciado las numerosas irregularidades ocurridas durante la adopción del niño. Todo comenzó en 2003. Jaquelin atravesaba una etapa de profundas dificultades económicas y personales. Solicitó la colocación temporal de sus dos hijos menores —Jocelyn y Kevin, de seis y dos años en ese momento— en un hogar de acogida para poder buscar trabajo y una vivienda más estable. Jaquelin había sido víctima de violencia doméstica durante años y acababa de mudarse de Santiago a Concepción, después de que su anterior pareja comenzara a consumir drogas. "No podía mantener a mis hijos, así que los dejé temporalmente al Estado. Pero nunca pensé que esta decisión implicaría la adopción de mi hijo", lamenta hoy la mujer de 61 años.

Jaquelin esperaba que los dos niños pudieran estar en el mismo hogar. Sin embargo, terminaron separados. La mayor, Jocelyn, fue enviada al albergue SOS en Lorenzo Arenas, mientras que Kevin, de tan solo dos años, fue confiado al Orfanato Arrullo. Ambos hogares de acogida estaban ubicados en Concepción. "En el caso de Kevin, siempre fue diferente", recuerda Jaquelin. "Cada vez que iba a verlo, lloraba desesperado, diciendo que quería volver a vivir conmigo y que no quería estar en el hogar. La psicóloga y la trabajadora social que seguían nuestro caso me decían constantemente que no era capaz de criar a mi hijo". Esto no ocurría en el hogar donde habían enviado a Jocelyn.

El Orfanato Arrullo estuvo en el centro de un gran escándalo en 2011. En 2013, fue investigado por una comisión de investigación establecida por la Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso de Chile. Esto ocurrió después de que un reportaje de una radio chilena revelara una serie de casos de abuso infantil ocurridos dentro del hogar.

Adopciones ilegales de niños chilenos no se han detenido

Tan pronto como Kevin ingresó al hogar, Jacquelin fue incluida en un programa de ocho meses donde un equipo, compuesto por una trabajadora social y una psicóloga, la acompañaba para ayudarla y evaluar sus habilidades como madre. Los documentos recopilados por Jacquelin y Jocelyn incluyen registros de visitas al orfanato, que demuestran que Jacquelin visitaba a su hijo regularmente, al menos una vez por semana. Entonces, recuerda Jacquelin, un día inesperado de 2004, fue al hogar y un miembro del personal le informó que el niño había sido declarado apto para la adopción. Junto con otros dos niños, se lo habían llevado en un automóvil blanco. Sin embargo, la madre afirma no haber recibido ninguna notificación formal de la decisión del tribunal chileno.

Desde ese momento, no supo nada más de su hijo. Adondequiera que iba, las autoridades le decían que no sabían nada. Jaquelin cayó en una profunda depresión, de la que luchó por salir. Y, mientras Kevin fue dado en adopción porque el gobierno chileno la consideró incapaz de criar hijos, en 2010, su hija, Jocelyn, dejó el hogar de acogida donde vivía y fue, una vez más, confiada a su madre.

"¿Por qué el gobierno chileno le quitó a un hijo —tras considerarla incapaz de ser madre— cuando sí la consideró apta para criarme, tan solo seis años después de que Kevin fuera dado en adopción?", se pregunta Jocelyn en voz alta. Desde que Jocelyn se fue de casa, fue a todas partes con su madre buscando a su hermano: las dos mujeres tocaron puerta por puerta, incluso fueron al aeropuerto para intentar averiguar si había sido adoptado por una pareja extranjera.

Tras muchos intentos, lograron localizar a la psicóloga que había seguido el caso de Kevin en el centro Arrullo, quien les dijo que lo olvidaran, que Kevin estaba bien. Incluso le aconsejó a la madre que consultara con un psiquiatra para superar la situación.

En la pila de documentos que las dos mujeres han recopilado a lo largo de los años —que dan fe de las irregularidades que ocurrieron durante el proceso de adopción— hay una foto enmarcada de Kevin. En ese retrato, es un niño sonriente. Y, más de 20 años después —para Jocelyn y Jaquelin— Kevin todavía luce así. No saben cómo luce hoy. Ni siquiera saben si está vivo o muerto. Para ellas, Kevin es esa vieja imagen, cristalizada en el tiempo. Jocelyn, ahora de 27 años, tiene un tatuaje en el antebrazo: los representa a ella y a su hermano abrazados. "Solo quiero que sepa que es mi mayor tesoro y que nunca dejaré de buscarlo mientras viva", dice en voz baja.

20.000 adopciones ilegales

Hace casi una década, estalló un gran escándalo en Chile, que se ha convertido en un caso de renombre internacional. Este se relacionaba con las aproximadamente 20.000 adopciones realizadas durante la sangrienta dictadura del ladrón Pinochet. La estimación provino del juez Mario Carroz, quien abrió el primer caso en 2017. Actualmente es miembro de la Corte Suprema.

El sistema judicial chileno y una brigada de la PDI (la policía de investigaciones del país) llevan años investigando el asunto. Sin embargo, debido a una importante reforma judicial, ambos equipos ahora solo atienden casos ocurridos hasta 2004. Las denuncias relacionadas con años posteriores se remiten, por separado, a Carabineros (la Policía Nacional) o al Ministerio del Interior. Por lo tanto, no existe ninguna entidad pública chilena que investigue las denuncias de adopciones irregulares ocurridas en los últimos 20 años. Y, por esta misma razón, no existen cifras oficiales sobre el número de denuncias presentadas desde 2004. El sistema judicial nunca ha investigado para encontrar patrones comunes ni imputar a los presuntos responsables.

Las adopciones ilegales durante la dictadura de Pinochet reabren heridas en Chile

Sin embargo, en los últimos años, se han presentado decenas de denuncias públicas sobre adopciones ilegales en todo Chile. Se trata de niños que, en la mayoría de los casos, fueron adoptados por parejas europeas.

Durante esta investigación, la prensa internacional ha recopilado decenas de informes de adopciones ilegales en diversas partes del país, con casos que se remontan a 2004. Estas adopciones ocurrieron durante la actual era democrática y siempre fueron gestionadas por el Servicio Nacional de la Infancia (SENAME). Esta entidad estatal chilena gestiona todo lo relacionado con los menores, incluida la adopción. Durante años, el SENAME ha estado en el centro de una enorme controversia debido a las numerosas irregularidades detectadas en su gestión.

El caso más grave conocido es el de los terribles abusos sufridos por menores en los hogares de acogida gestionados por la entidad. Este escándalo salió a la luz tras la publicación de una investigación realizada por la PDI en 2017. El informe reveló que en el 100% de los 240 hogares investigados, los menores habían sufrido abusos. Un total de 2.071 niños fueron agredidos, 310 de ellos de forma sexual. Y, cada año, en Chile surgen nuevos escándalos. Estos se relacionan principalmente con redes de prostitución infantil, en las que los responsables de los hogares de acogida obligan a los menores a su cargo a prostituirse. Esto se desprende de muchas de las denuncias presentadas por padres ante la PDI y recogidas por medios de comunicación locales.

Si bien el sistema de adopción del país ha experimentado profundas revisiones y mejoras desde la nefasta dictadura, existen anomalías y procedimientos operativos que parecen no haber cambiado desde la década de 1970 hasta la actualidad. Las familias afectadas siempre son pobres y los casos a menudo involucran a madres solteras de zonas marginadas. No se notifica a los padres sobre la elegibilidad de sus hijos para la adopción, se prohíben arbitrariamente las visitas a las instituciones y los niños son entregados en adopción en el extranjero sin verificar previamente la presencia de otros familiares en el país que puedan hacerse cargo del niño, según lo estipula la ley. Esto sin mencionar las diversas instituciones que, a pesar de haber acumulado decenas de denuncias desde la década de 1970 —y a pesar de estar bajo investigación de la PDI y la justicia chilena—, continúan acreditadas por el Estado.

En 2020, la presunta adopción ilegal de Kevin fue denunciada ante la fiscalía por Patricia Muñoz, abogada chilena que fue nombrada la primera Defensora del Niño de Chile entre 2018 y 2023. Ahora declara: "He denunciado varios casos de adopción irregular, y muchos otros han llegado a mi conocimiento. Se trataba de procesos completamente defectuosos en los que los padres biológicos no tenían ninguna posibilidad de recuperar la custodia de sus hijos. Se trata de familias que no recibieron ninguna ayuda del Estado y que solo se enteraron posteriormente de que sus hijos habían sido dados en adopción".

Entre 2010 y 2020, el 70% de los niños chilenos adoptados en el extranjero fueron adoptados por familias italianas. Italia y Estados Unidos son los dos principales países receptores de adopciones internacionales, pero en Chile, los italianos ocupan claramente el primer puesto: existen siete centros de cuidado infantil italianos acreditados, cinco de los cuales están actualmente en funcionamiento.

Entre 2010 y 2020, según datos del SENAME, un total de 4.512 niños fueron entregados en adopción en Chile, de los cuales 844 fueron adoptados por parejas extranjeras. Las personas que adoptaron niños chilenos entre 2010 y 2020 provenían de diversos países, como España, Dinamarca, Australia, Estados Unidos, Bélgica, Nueva Zelanda y Suecia, mientras que los países que recibieron más niños fueron Italia, Noruega y Francia. Sin embargo, el número de niños adoptados en Italia fue claramente mayor durante ese período de 10 años: entre 2010 y 2020, 587 niños chilenos llegaron a Italia, mientras que 95 a Noruega y 91 a Francia.

Entre los casos analizados a lo largo de esta investigación, hay varios en los que las mujeres recurrieron al estado en busca de protección, denunciando abusos a manos de sus parejas. Pero en lugar de recibir ayuda, les robaron a sus hijos. Este es el caso de Giannina Riccardi, ahora de 32 años. En 2018, tras denunciar violencia doméstica, le arrebataron a su hija, Ignacia. Ignacia fue posteriormente dada en adopción.

Durante años, Giannina denunció el abuso que sufría la niña en el hogar de acogida, así como las irregularidades ocurridas durante el proceso de adopción. En 2020, creó la página de Facebook Madres Desesperadas, donde recopiló cientos de denuncias de todo el país. Ignacia fue entregada en adopción a los siete años por el Nido de Hualpén, un orfanato que cerró después de que varios padres denunciaran una red de pedofilia que pagaba al personal para abusar de niños.

“Hice todo lo que me pidió el juez para recuperar a mi hija”, recuerda hoy Giannina. “Encontré un mejor trabajo, dejé a mi pareja maltratadora y alquilé una casa más grande”, continúa. “Pero después de que la dieran en adopción, intenté suicidarme varias veces; una vez salté del cuarto piso de mi edificio. Pasaba por la habitación de Ignacia… el dolor de no verla en la cama me destrozaba”.

En 2014, otra madre también denunció públicamente la adopción ilegal de sus hijos, encadenándose frente a la Catedral de Puerto Aysén e iniciando una huelga de hambre. También recopiló decenas de testimonios de otras madres con casos similares en su región. La mujer, Yohanna Oyarzo, tiene ahora 41 años. En 2011, le arrebataron a sus tres hijos —Gabriel, Benjamín y Erick, que entonces tenían cinco, cuatro y dos años respectivamente— y posteriormente los dieron en adopción a una pareja francesa. Esto ocurrió a pesar de las protestas de su madre, quien afirma haber hecho todo lo que la justicia le había exigido en los meses previos para recuperar la custodia de sus hijos.

La adopción de los hijos de Yohanna estuvo a cargo del Hogar Eleonora Giorgi de Puerto Aysén. Este centro estaba dirigido por la Hermana Augusta Pedrielli, prima lejana del padre del famoso tenor italiano, Luciano Pavarotti. Pavarotti financió la compra del terreno donde se encuentra el hogar de acogida. Este fue clausurado en 2015, tras decenas de denuncias tras la huelga de hambre de Yohanna.

La hermana Augusta confirmó a la prensa local e internacional que compró el terreno gracias a la donación de Pavarotti. Cristina Pavarotti, hija del tenor, también confirma el contacto entre su padre y Augusta Pedrielli entre 1989 y 1990. Señala también que su padre "decidió enviar tres incubadoras y zapatos para los niños".

“Al mismo tiempo”, añade Cristina, “si bien no pude encontrar documentos sobre la donación monetaria que permitió adquirir el terreno, la considero probable. Pero también puedo decir que el contacto entre Sor Augusta y mi padre se limitó a ese período”.

Yohanna aún recuerda las horas y los días que pasaba visitando a sus hijos. También recuerda los informes sobre el abuso que sufrieron. Uno de ellos le contó que había sido abusado sexualmente por una niña mayor durante su estancia en el hogar de acogida. Hoy, Yohanna dice: "No pasa un día sin que piense en mis hijos".

Es un dolor que nunca terminará. Solo puedo seguir adelante porque tengo la esperanza de que, algún día, podré volver a abrazarlos.

Fuente: Esta investigación periodística se realizó con el apoyo del fondo Periodismo de Investigación para Europa (IJ4EU).La periodista chilena Paulette Desormeaux colaboró en este informe.

Firmamento, Carol Rodrigo Martinez Jimenez

Firmamento, Carol Rodrigo Martinez Jimenez Desde mi ventana Carol Rodrigo Martinez Jimenez

Desde mi ventana Carol Rodrigo Martinez Jimenez